今年3月をもってグループを解散したKAT-TUNが、11月8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムにて「Break the KAT-TUN」を開催。約25年にわたるグループの歴史に幕を下ろしました。14年間、『MAQUIA』で亀梨和也さんの連載『亀カメラ』のインタビューを担当してきたコラムニスト・芳麗さんが、KAT-TUN“最後の夜”をレポートしてくれました。

あの日の約束が果たされた特別な夜

今夜だけは夕闇が落ちゆくさまを、一瞬も見逃したくなかった。この夜の先には、1つの夢が終わってしまう。ライブ前のそんな感傷を吹き飛ばすほど、最後の瞬間まで、KAT-TUNならではの強烈な美学を感じさせる幕切れだった。残酷にして美しく、そして鮮烈に記憶に残り続けるであろう——伝説の一夜。

2025年3月31日にKAT-TUNが解散してから7か月。彼らが、異例の“一夜限りの復活”を果たした。場所はZOZOマリンスタジアム。グループとして念願だった、初の野外ライブが実現したのは、11月8日の夜のこと。

しかもこの日は、遡ること27年前——亀梨和也と中丸雄一が初めて出会った日でもある。偶然とは思えないこの日に、彼らは再びステージに立ち、自らの手で、KAT-TUNという名を超えていったのだ。

夕闇が色を変えていく、マジックアワー。空が少しずつ滲み、海風が頬を撫でる。照明の熱と歓声が混ざり合い、スタジアム全体がはじまりの時を待ち侘びている。

巨大なスクリーンには、嵐の中で帆を揺らす海賊船。KAT-TUNのライブを象徴するモチーフだ。

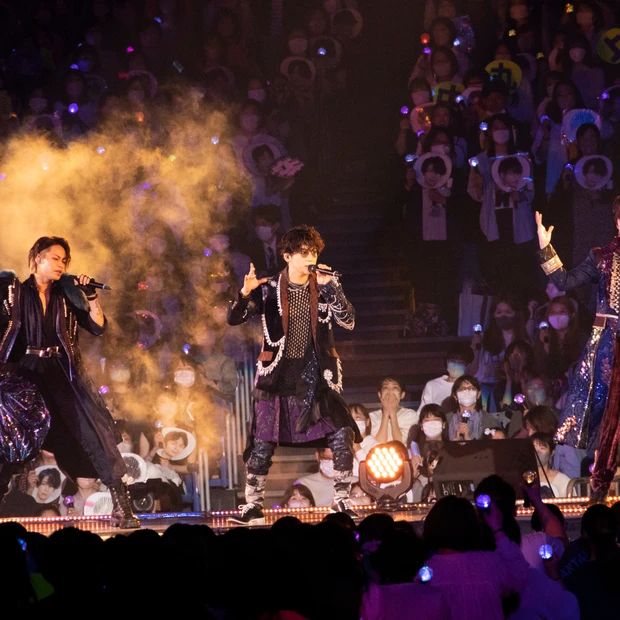

夕刻の光がわずかに残る中、ステージ上方に吊り上げられたゴンドラに乗って海賊風の衣装をまとった亀梨、上田、中丸の3人が、風を切って登場した。

冒頭、アカペラで一節だけ歌われたのは『ハルカナ約束』。KAT-TUN最愛のハイフンたちにとっても、あまりに突然だった解散の日。あの3月31日に、彼らは「近い将来、ファンの皆様とお会いできる場所を作る」と語っていた。さらに、亀梨和也はMAQUIAの連載取材時にも、「2025年は、KAT-TUNとしてステージでみんなに会える場を最優先に考えている」と何度か口にしていた。その“約束”がいよいよ果たされるのだ。

胸に静かに込み上げる思い。その静寂を破るように、上田が声を張る。「最後の出航だ!」という号令とともに、ライブの鉄板曲『GOLD』が放たれた。

ゴージャスでドラマティックな曲に合わせて会場を埋め尽くした6色のペンライトが一斉に揺れる。寂しさは興奮へと塗り替えられ、大歓声が夜風を震わせる。続くのは『WILDS OF MY HEART』『DRIVE ME DRIVE ON』『Red Sun』と初期の人気曲だ。あの頃の熱量そのままに、3人は、嵐の中を駆け抜けるように歌い上げる。

この夜のためだけに組まれたセットリストは、全シングル曲を網羅するという贅沢な構成だった。スクリーンの海賊船は、曲ごとに色を変えながらも、どんな瞬間も嵐に打たれ続けている。

大波に呑まれそうになりながらも、光と炎に照らされ、それでも、色気と矜持をまとって歌い、踊る――亀梨、上田、中丸。その姿はまさに、彼らの歩みそのものだ。

サングラスを身につけて登場した亀梨と上田が、それぞれの仕草とタイミングでサングラスを外す瞬間、悲鳴のような歓声が上がる。このパフォーマンスが好きだった。ライブで見るたびに、テンションが上がった。中丸の曲間のリズムを刻むヒューマンビートボックス、上田はマントをドラマティックに翻す動作、亀梨の色っぽいターンも健在だ。

「過去があるから、今がある」6人時代からの変化と進化

デビュー曲『Real Face』のイントロが流れる前、スクリーンに浮かんだのは「2006.3.22」の日付。ピンク、赤、黄色、オレンジ、紫、青——6色のスポットライトがステージを染め上げる。それはデビュー当時の、6人のメンバーカラーだ。その光に、歓声がますます熱を帯びていく。

スクリーンに映し出された、6人時代の映像に重なるように、赤西仁、田口淳之介、田中聖の歌声も流れている。今、ステージに立つ亀梨和也、上田竜也、中丸雄一の姿が照らされる。過去と現在が同じステージで交わった。KAT-TUNという時間軸が、ひとつの線になって続いていくのが見えた気がした。

——過去があって、今がある。今もこの瞬間も、きっと未来に繋がっていく。そんなメッセージが、演出に、照明や音と至るところに込められているようにも感じられた。ライブ中盤のMCは最後の夜とは感じさせない、いつも通りの空気感。「実は僕ら、解散しています(笑)」と中丸が飄々と告げると、会場がどっと笑いに包まれる。

「最近なにしてた?」「ギリギリのこと言ってよ」

お互いを追い詰めながらも、笑い合う。仲がいいというより、互いに甘えない距離感での信頼。3人の会話には、いつだって、独特の「間」と「温度」がある。

亀梨がぽつりと「同級生って感じかな。こんな関係性、他にない」と言う。「まあ、3人ともエンタメ業界にいますし」と中丸がさらりと返す。何気ないやり取りに、長い年月を生き抜いたチームの絆が滲んでいる。小さな感傷を打ち消すように、今度は「じゃあさ、テレビ局の廊下ですれ違ったらどうする?」との言葉で、コントのようなやりとりが始まって、会場が再び笑いに包まれる。彼らは、これまでも、どんなにシリアスな瞬間でも、このやんちゃな空気感と折れない強さを携えていた。

KAT-TUNは、人間性も歌唱も表現もすべてが個性的だ。6人時代からそうだった。「自分を見てくれ」と言わんばかりに、それぞれが己のスタイルで踊り、歌う。ピタリと揃わないことこそが、むしろ、かっこよさであり、美学になり得ていた。

それでも、メンバーが集うと、それが唯一無二の1つの輝きになる。それは、KAT-TUNという概念が、メンバーそれぞれの心身に深く宿っているからだろう。いつだって、全員が主役だった。

KAT-TUNという美学が結晶化したラストステージ

後半も、怒涛のステージングだった。

白の衣装に着替えた3人は、『CRYSTAL MOMENT』『Dead or Alive』と壮大にして儚い世界観を描き出す。ステージに張り巡らされたライトがまるで時間を巻き戻すように交差して、彼らが歩んだ軌跡を辿る映像が流れ出す。変化する時代の中で、彼らが戦い続けてきた記録だ。

やがて、3人は赤にゴールドがちりばめられたゴージャスな衣装に着替えると、センターステージで手を重ね、一呼吸おく。そこからは、さらに一気にギアが上がった。『We Just Go Hard feat. AK-69』で会場を揺らすと、『LIPS』では花道に飛び出し、手持ちのバズーカスモークを豪快に噴射。炎と煙の中を暴れ回る3人に、観客が歓声で呼応する。最後まで、彼ららしく攻める姿勢を貫いている。

本編のラストナンバーは『PRECIOUS ONE』。優しいピアノのイントロに乗せて、3人の歌声が響く。

“これからもキミのそばにいるよ”——。

そのメッセージが夜風に乗って、無数のペンライトが星のように揺れる。3人の姿と会場でペンライトを振るファンの映像がオーバーラップしていく。

切なさと感動に包まれる中、ステージ上のスクリーンには「THANKS TO JIN AKANISHI KOKI TANAKA JUNNOSUKE TAGUCHI」の文字が映し出され、さらなるどよめきが起こった。温かくも静謐な本編の終わり。

一瞬の静寂のあと、観客のあちこちから「KAT-TUN!」という呼び声が湧き上がる。やがてそれは、ひとつの大きなうねりとなり、会場全体を包み込む。

アンコールでは、一転して祝祭のムードへ。フロートに乗った3人が、懐かしの名曲『ノーマター・マター』を満面の笑みで歌う。サビでは観客が声を重ね、3万人の合唱が生まれる。続く『Will Be All Right』『Peacefuldays』で会場は熱狂のピークを迎え、空気が震えるほどの幸福感が広がった。

——それでも、『ハルカナ約束』が始まると、空気が一変。3人が厳かな表情で歌い出すと、この最高の時間には終わりがあること、いよいよ最後の瞬間が訪れることに現実味が増していく。

最後の挨拶。まずは、上田竜也がマイクを手にする。

「取材でよく聞かれるんですよ、『死んだら何を持っていきますか』って。僕はいつも『KAT-TUNのライブのシーンを持っていきたい』って答えてきました。それはたぶん、このあとのシーンなんじゃないかなって、今確信しています」

そう語ると、「10代から、素敵な人生を歩ませてくれてありがとう」と言葉を添え、静かに男泣きした。

中丸雄一は、言葉を選びながら語る。

「個人的には、本当に人に恵まれたなと思います。(中略)こうやって花道のようなものを設けてもらえるのはありがたいけど……やっぱり心の底では悲しいですね。こんな楽しい時間が終わってしまうのかと思うと」そう言いながら、小さく嗚咽した。涙を堪えようとした結果、むしろ胸を掴まれるような独特の泣き方になっていて、会場からも笑い泣きが起こる。

「希望を持たせるつもりはないけれど、僕ら6人ともエンタメの世界にはいるので。どこかで交わったり、ハプニング的なことがあったら面白いですよね」その言葉には、ファンへのサービス精神だけではない、素のままの本音が滲んでいた。

そして、ラストにバトンを受け取ったのは、亀梨和也。

「とにかく自分の青春だったし、KAT-TUNというグループは、自分の道の中のプライドであり、美学であり、誇りでした。これからは、これまで歩んできたものをみんなと一緒に心の宝にして、ふとしたときにキランときらめく存在であってくれたら嬉しいなと思います」

涙を浮かべながらも、最後まで笑顔で語る。“青春”“プライド”“美学”——。それは、長年MAQUIAの連載でも、彼がKAT-TUNについて語り続けてきた言葉だ。そこにもう一つ、“支え”という言葉が加わる。

ハイフンは、彼にとって活動の原点であり、存在を支える理由だと。つまり、この四半世紀、KAT-TUNは彼の人生そのものだったのだ。

亀梨がふっと「ああ……終わりだ」と小さく呟いた。その声に、会場の空気が震える。すすり泣く声が至る所から聞こえてくる。彼はその声を受け止めながら、まっすぐに言った。

「この形が最高の形だったと思えるように、それぞれが次の一歩を踏み出さなきゃいけないと思ってます。また想像もできないような景色を、それぞれが作って、共有して、また何かの青春ができたらいいなと思っています」

終わりの美学、圧巻のBreak the KAT-TUN

ラストは、恒例。3人と観客全員が手を取り合い、「We are KAT-TUN!」と声を合わせる。夜空に色とりどりの大きな花火が打ち上がり続けて、スタジアムを包む。この上なく華やかで、温かい感動ムード。

——だが、そのままでは終わらない。ここからが「Break the KAT-TUN」の真骨頂だった。最後の曲は、アップデートされたデビュー曲『Real Face #2』。

軽快なリズムに乗せて3人が歌い出すと、亀梨が途中で手にしたのは、シャンパンボトル。上田も中丸も続き、互いに掛け合いながらグラスを掲げる。

シャンパンファイトのように、笑って、濡れて、はしゃぐ。酒瓶を手に、海賊のようにラッパ飲みしながら、ワイルドに歌い踊る。その無邪気さは祝祭のようであり、同時に決意の儀式にも見えた。

次の瞬間、ステージの周囲に炎が立ち上がった。火柱は曲が進むごとに勢いを増し、会場全体を包み込む。KAT-TUNのライブを象徴する“炎の演出”——だが、この夜のそれは、これまでとは違っていた。まるで、ステージを焼けつくすほどの火力で、全てを燃やし尽くす勢いだ。すべてを終わらせ、すべてを超えていくかのように、炎が唸り輝いている。

“Break the KAT-TUN”。

KAT-TUNを壊すとは、つまり、KAT-TUNを超えること。その歴史を、愛を、美学を——自らの手で燃やし尽くしていくことなのか。圧倒されるままに曲が終わると、3人の姿は真っ白な霧の中に消えていく。亀梨がこれまでのKAT-TUNの歴史が記されたタオルを宙にふわりと投げた、次の瞬間、巨大なステージセットが崩れ落ち始めた。

海賊船は燃やされ、ステージは破壊され、メインステージの上に掲げられていた「K」「A」「T」「T」「U」「N」の文字も一つずつ崩れていく。最後に残った、ただ一本の線「-(ハイフン)」も彼方へと導かれていく。荘厳な鐘の音が響き渡る。あまりにも鮮烈で、そして、全てが浄化されたような不可思議な余韻。

「宝箱に入れて」「また交わる日が」「何かの青春ができたら」

ほんの少し前、彼らが口にした言葉が胸の中で反響する。あの言葉は決して嘘ではないけれど、甘いだけのものではないのだろう。それくらいの覚悟で、彼らはKAT-TUNという唯一無二のグループを閉じて、未来へと進んでいく。生ぬるさゼロ。中途半端ではない“終わり”こそ、彼らの生き様であり、美学だ。

解散から7ヶ月。

この一夜限りのライブが発表された時、どんな幕の下ろし方をするのか想像がつかなかった。終わりなんて来てほしくない——と強く願う人々の想いをどう受け止めるのか。

しかし、その“終わり方”にこそ、KAT-TUNという存在のすべてが宿っていた。恋しさも、喪失も、感謝も、すべてを抱きしめるようなエモーショナルなラスト。

これほど気高く、美しく、そして残酷な幕引きを見たことがない。時代を築いたアイドルグループの物語としても、あまりにも稀有にかっこいい。

この夜は、ハイフンにとって、そして時代にとっても、忘れられない宝物になるだろうし、今後、折にふれて訪れる恋しさや喪失感を、この夜の光景がそっと満たしてくれるに違いない。

KAT-TUNは、数多のアイドルグループの中でも明確に異彩を放った存在であり、時代に愛され翻弄されたグループだった。平成半ばという、今よりも明るくポップな空気が漂う中、鋭さとヤンチャさと色気を併せ持って登場した。社会にも流行にも迎合せず、孤高の道を選び続けた彼らは、その意志と反骨心を保ったまま、成熟と変化を重ね、“ギリギリで生きる”という美学を、最後まで貫いた。

その旅路も、ここでひとまず終わる。だが、終わりは始まりだ。この伝説の夜すらも超えて、きっと、彼らはすでに未来のステージを夢見ている。彼らのことだから、「もっとすごい伝説を作ってやろう」なんて思っているんじゃないか。そんな風に思えて、また、切なくも誇らしい気持ちになる。

取材・文/芳麗

数多くの雑誌、書籍、WEB媒体に寄稿。

著書に『3000人にインタビューして気付いた! 相手も、自分も気持ちよく話せる秘訣』(すばる舎)など。

ポッドキャスト『ひうら芳麗の楽女なニュース』、Voicy『芳麗の女と文化の話café』も人気。

公開日:

/common/large/image/86/86192ef0-78d9-470a-9daa-a1d06173aef9-700x700.jpg)

/common/large/image/49/49ffdd04-169a-4ef9-8476-7b35a23b04c3-700x700.jpg)

/common/large/image/9f/9fe5e23d-6984-4b17-8f65-4823d132501e-700x700.jpg)